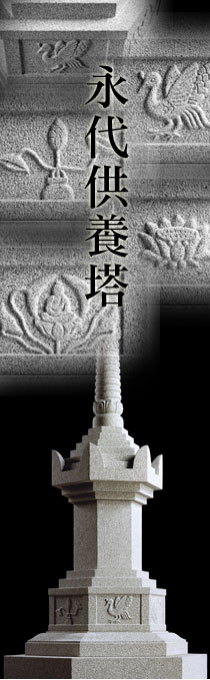

永代供養

時代の流れと共に核家族化が進む昨今、お墓の継承者が居ない、又はお墓を持つことが困難であるため不安を抱えられている方が増えてまいりました。

永代供養は、そういった方々の為、私共が永代に渡ってご先祖様の魂を大切にお守りしていきます。

尊い魂を祀る供養塔には、その美しい形と小叩き仕上げ等の細部にまでこだわった石工技術の高さから、日本石材産地で最高峰といわれる庵治展示会において最優秀を受賞した世伝石塔「寶篋印塔」を選びました。

また、三十三回忌までお骨を埋蔵する納骨室は、空調設備を完備した頑丈な地下シェルターとなっており、合祀されるまで納骨棚の中で大切に埋蔵します。

法要は毎年3月に天台宗奈良山等妙寺住職により執り行われます。

▲納骨室

▲納骨棚

奈良山霊苑永代供養塔

![]()

-来苑されたすべての皆さまに、末代までの福徳が訪れることを願って-

奈良山霊苑永代供養塔の形式名は「六角宝篋印塔」といいます。

このうちの「六角」は、塔身部を上から見たときの形をあらわします。

宝篋印塔の名称の起源は遙か紀元前までさかのぼります。

お釈迦さまの入滅から約100年後の紀元前3世紀ごろ、

インド摩伽陀(まかだ)国阿育(アショカ)王が八万四千もの仏舎利塔を

各地に建立しました。

10世紀半ばに呉越(ごえつ)を治めた銭弘俶(せんこうしゅく)という国王は、

阿育王の故事にならって八万四千基の塔をつくりました。

そのとき銭弘俶は仏舎利の代わりに、

「一切如来心秘密全身舎利宝篋印陀羅尼経

(いっさいにょらいしんひみつぜんしんしゃりほうきょういんだらにきょう)」

という陀羅尼を写経したものを金銅製の塔に納めました。

これが今に伝わる宝篋印塔のはじめといわれています。

この陀羅尼は要約すると、あるときお釈迦さまが古い塔を礼拝して

「この塔には如来の全身の舎利が集まっている。

この塔のある場所は福徳と吉慶に満ち、これを供養すれば

すべての如来を供養したのと同じことになる。

善男善女がこの経を写して塔に納めれば、

すべての経典を写経したのと同じ功徳を得られる。

そして、この塔の形を見、その名を聞くだけで、人は罪や苦難から解放され、

願いをかなえることができる」と言われた、という内容の陀羅尼です。

この由来にちなみ、奈良山霊苑永代供養塔を礼拝する

すべての人が広大無辺の功徳を得られ、

その善根が長く子々孫々の末の末まで回向せんことを祈り、

この度の造立と至りました。